央广网太原4月23日消息(记者张洁)23日,随着第四届全民阅读大会的启幕,三晋大地书香愈发浓郁。阅读无论长幼,书籍贯通古今。从先秦到明清,在浩瀚的中华古籍里,山西人的名字始终熠熠生辉!

走进《“晋国垂棘”—中华古籍里的山西先贤》展厅,细观一张张岁月斑驳的书页,上面的名字如雷贯耳,李悝、荀况、王勃、王维、司马光、罗贯中、傅山、于成龙……他们以满腹才情、凛然风骨,将中华文明的长河装点得绚烂多彩。

虽无缘在同一时空相逢,但我们可以在展览中“穿越”,于古籍的笔墨留香中,与咱优秀的山西老乡们say hello!

展览第一单元“晋风淳远”,时间跨度从先秦到南北朝,那时的三晋大地以诗礼传家,融汇文韬武略,从政坛到文坛,咱山西人都是不可或缺的中坚力量。

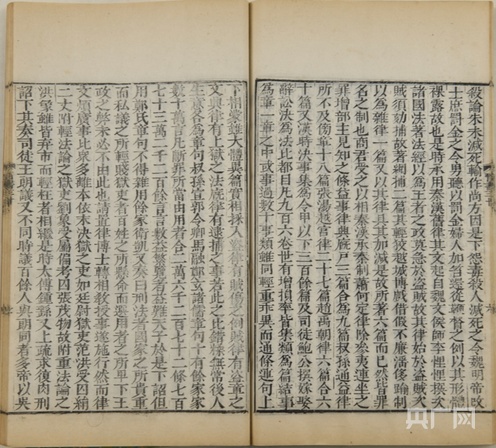

战国初期,山西夏县人李悝不仅开启了中国历史上首次变法运动,编纂的《法经》也成为中国古代第一部较为完整的封建法典,被后世尊为“法家之祖”。

《晋书律法志》(央广网发 山西博物院供图)

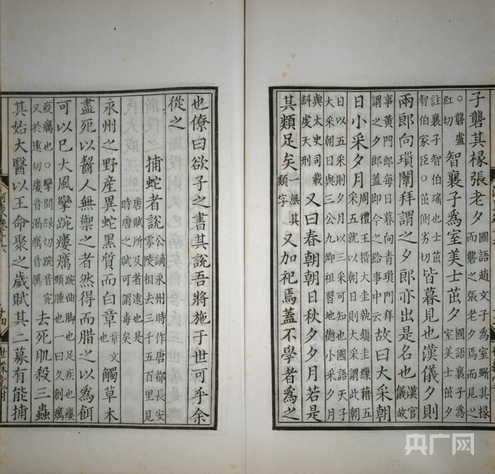

法治精神由晋人而起,人文精神也由晋人所扬。山西临猗人荀况以《荀子》一书融合百家之长,当他说出:“青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水”,恐怕自己也没想到,千年后这句话依然被用来为年轻人“点赞”。

《荀子·勸學篇》(央广网发 山西博物院供图)

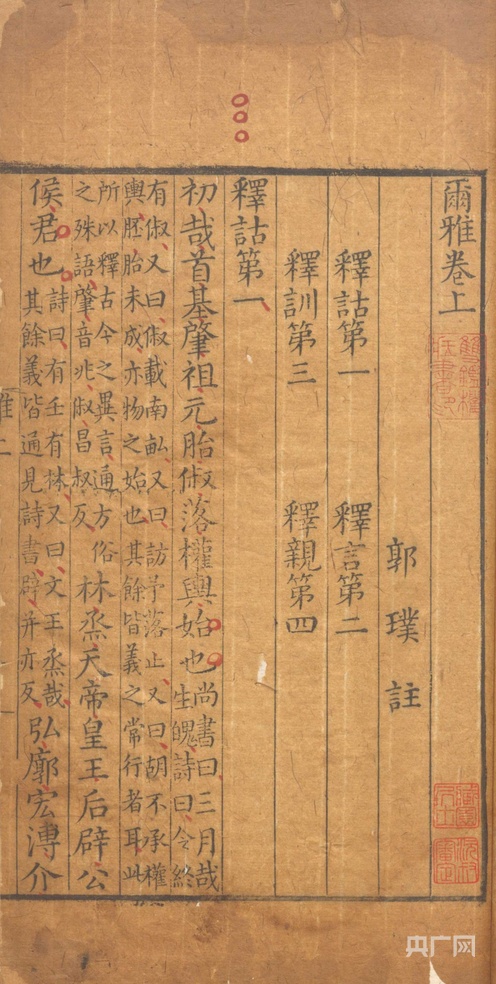

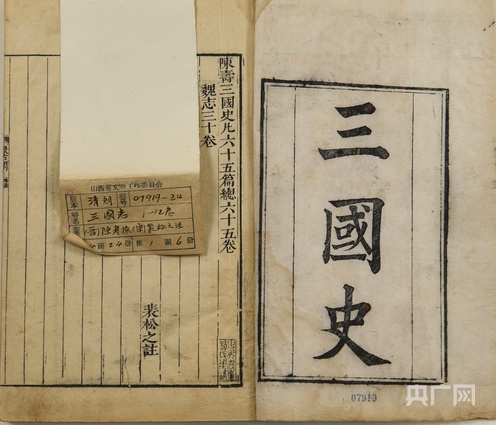

细观展览你会发现一个有趣的现象,闻喜人不仅善于做煮饼,还善于作注。从东晋到南朝,郭璞、裴松之为《尔雅》《山海经》《楚辞》《三国志》等书作注,已经达到“疯狂”的地步。其中,裴松之为《三国志》作注中所引据著作多达两百余种,这让南宋“藏书大佬”晁公武感叹,“(裴注)博采群说,分入书中,其多过本书数倍。”

《尔雅》(央广网发 山西博物院供图)

《三国志》(央广网发 山西博物院供图)

走进第二单元“盛世繁星”,在唐宋的文化“顶峰”上,密密麻麻站满了山西人。他们在诗词、史学、理学等领域各领风骚,是当时妥妥的文化天团。

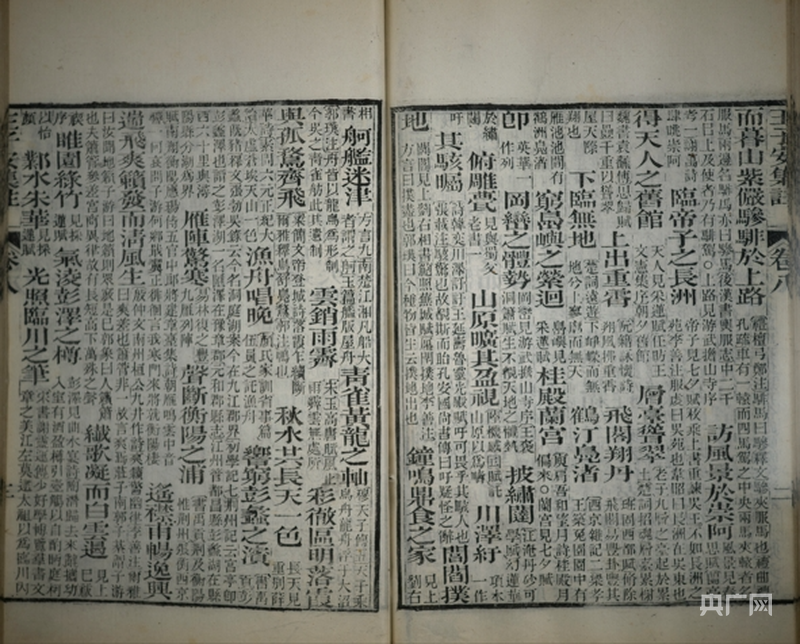

河津人王勃、祁县人王维、太原人柳宗元……他们提笔挥毫的文字,早已烙印在中华民族文化血脉的基因里。当人们从展览的古籍中,再次读到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,也仿佛是跟着山西老乡游历了唐宋大好河山。

《王子安集》滕王阁序(央广网发 山西博物院供图)

《河东先生集》“捕蛇者说”(央广网发 山西博物院供图)

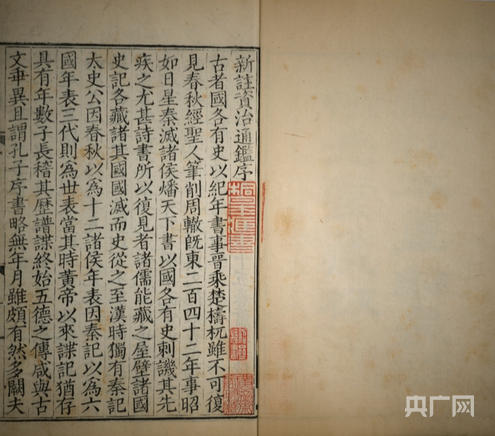

山西人贡献了华美诗文,史学成就也是名留青史。山西夏县的司马光,不仅以年幼“砸缸”的壮举成为中华儿童界的智慧担当,还以历时19年编撰完成的巨著《资治通鉴》,直接将宋代的史学成就拉满。此外,祁县人王溥、临汾人孙复,也都在北宋史学界独领风骚数十载。

资治通鉴(央广网发 山西博物院供图)

跟随展览在历史的长河继续“漂流”,“千年流韵”单元中金、元、明时期的山西老乡依次华丽登场。这是山西人艺术细胞异常活跃的时期,深厚而独特的地域韵致,让山西文人在动荡变迁中寻找新的表达方式。

“杂剧之首”关汉卿的《窦娥冤》一经问世,就成了当时戏曲界的“爆款”。这部由运城人创作的杂剧,让元代人民在“追剧”的路上无法自拔;太原人罗贯中大笔一挥,写出了中国文学史上第一部长篇历史演义章回小说《三国演义》,就此让多少“书虫”点灯熬油,手不释卷、夜不能寐。

《增像三国演义》(央广网发 山西博物院供图)

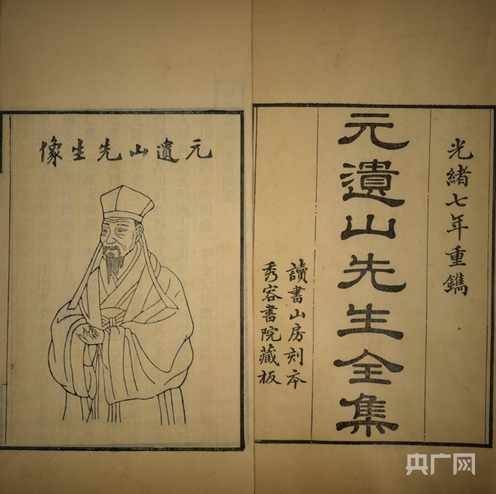

山西人用多姿多彩的艺术创作,丰富了当时人们的精神世界。就连对爱情的认知,咱也总结得相当精辟,当忻州人元好问说出那句——“问世间,情是何物,直教生死相许”时,人世间的爱情誓言无出其右。

《元遗山先生全集》(央广网发 山西博物院供图)

走到“晋国垂棘”展览第四单元“山右新风”,不妨在清朝的“时空”中多停留一会儿,虽然此时封建王朝已走向尾声,但傅山、于成龙、陈廷敬、祁寯藻、徐继畬等先贤的涌现,却推动了山西文化的革新。

谈及历史上的“学霸”,不得不提祖籍山西阳曲的傅山先生,儒学佛学、经史子集、文学诗词、书法绘画、金石考据、医学医术无所不通,难以想象这么多不同门类的知识,如何装进同一个脑袋里,还迸发出耀眼的思想光芒。

《霜红龛诗抄》(央广网发 山西博物院供图)

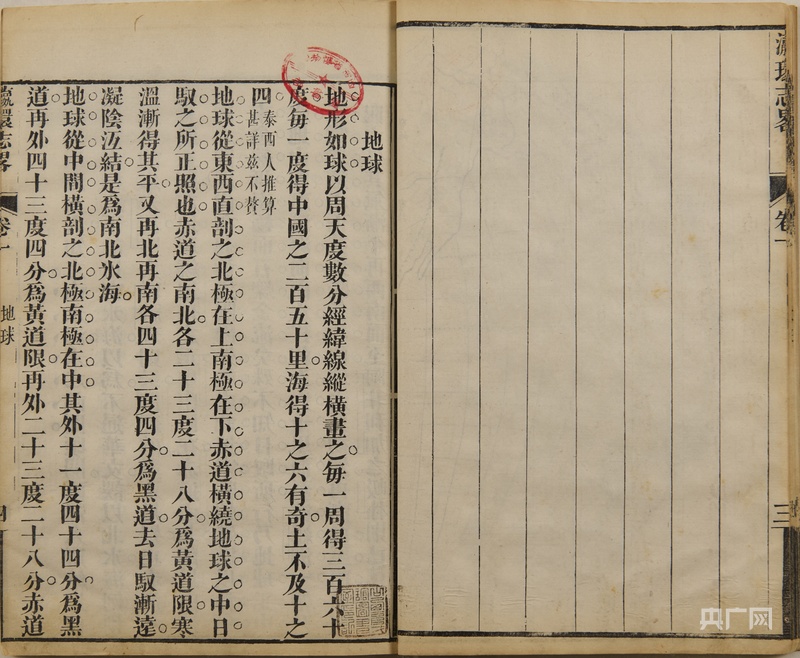

同时让人难以想象的,还有从未走出国门,却成为“放眼看世界之先驱”的徐继畬。这位山西五台人成为清朝的“地理达人”,所著《瀛寰志略》堪称文言文版的世界地理,一本书打开了当时人们的“新世界”。

《瀛寰志略》正文一(央广网发 山西博物院供图)

此外,“天下第一廉吏”吕梁人于成龙、《康熙字典》撰修者晋城人陈廷敬,以清廉之气正身,以博学之智著典,我们这些优秀的山西老乡,以傲然风骨和绝世才华留下千古美名。

于成龙画像(央广网发 山西博物院供图)

《康熙字典》题名页(央广网发 山西博物院供图)

见字如面,这是一场以古籍为媒的“山西同乡会”。置身“晋国垂棘”展览,从中华古籍里领略山西先贤们的思想与精神,也能感悟到山西文化千年流韵,余响不绝的独特魅力。

【责任编辑 陈畅 见习编辑 李佩瑶】